Francisco y los

caminos

HARLEM - 2

| Al regresar, me encontré

con un predicador situado en la calle, hablaba en

español, pero en su boca la cerrada y viril

lengua con que proferí las palabras esenciales

desde mi infancia, era un mosaico estrafalario y fofo.

Sin embargo, no le faltaba pasión, al contrario,

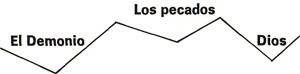

le sobraba. Dibujó en el suelo con tiza blanca

una línea quebrada y escribió,

Comenzó una perorata histérica

para demostrar que tenemos alma y que esta vida no

se terminaba cuando uno moría asesinado en

su cuarto o destripado por una bomba de apagar incendios.

Quería salvarnos el alma a toda costa. Se agarraba

la cabeza, estiraba los brazos, gritaba y pateaba,

pero dudo mucho que aquel público compuesto

de una gitana, un borracho y una negrita, supieran

exactamente de qué se trataba.

Los pecados deberían ser sucios y desagradables

en aquel barrio congestionado. ¡Oh!, pero en

Riverside, los pecados, sobre todo los de la carne,

allí tendrían lugar detrás de

las persianas sonrosadas por las lámparas.

Al fin salí de Harlem, de

aquel eterno black-outo. No más cantos espirituales.

No más pleitos los sábados. Cuando más

necesitaba del sueño para olvidar dónde

estaba, despertaba sobresaltado ante un tal Henry,

quien llegaba siempre borracho, después de

la media noche, a golpear la puerta de al lado gritando:

"Soy yo, Henry." Nunca conocí a Henry.

Tampoco a la mujer que abría la puerta. La

noche anterior un negro había matado por tres

dólares. |

|

|

Cuando

bajaba en el bus por Madison Ave., empezaba aquél

a poblarse de negros, que iban desplazando poco a

poco a las mujeres blancas, lo que demostraba que

me iba acercando a mi refugio.

Para no estar en mi cuarto, iba al parque. Negros

y más negros. ¿A dónde había

venido yo, a Nueva York o al África? El Harlem

deslumbrante que anunciaban en Broadway era una ficción;

en ese Harlem todo era resplandeciente; allí

los negros no peleaban por cosas sin importancia y

las negras borrachas no caminaban llorando sobre las

aceras. Sin embargo, el parque se volvía radiante

en la mañana, cuando las maestras llegaban

con sus niños negros, y cundo las negritas

saltaban cantando sobre la cuerda o se lanzaban locamente

en los columpios contra el azul.

Muchos saben lo que significa comer en los bares economizando

centavos. El apetito, esa voluptuosidad que cultivan

las gentes con aperitivos y paseos bajo los árboles,

resulta un huésped incómodo. Para poder

admirar las obras maestras del Metropolitano es necesario

que el hambre, esa "sensación dolorosa

que parece tener su asiento en el estómago",

como la definía el tratado de Fisiología

del Liceo de Costa Rica, no nos estorbe con su insistencia

abrumadora.

Visité muchos bares, todos idénticos

y el más pequeño descuido me colocaba

al borde de la bancarrota. En Nueva York —decían

los guías de turismo— hay restoranes

escandinavos, rumanos, italianos, franceses, rusos,

chinos, mexicanos, españoles y turcos. Lejanos

restoranes iluminados, donde las mujeres bellas beben

licores exóticos y oyen una música delicada

que nace de los violines apasionados. |

| ¡Qué

importancia tiene el oro cuando no se le tiene y también

cuando se le tiene! ¿Por qué no hablar

del oro? ¿No se asesinan a veces los pueblos

por vivir mejor? ¿No se lanzan las gentes desde

los pisos altos o se tiran en el subway cuando los

carros aúllan en las tinieblas de los túneles?

No hay más Dios que el oro,

gritaba en silencio. Blasfemia inútil en el

poniente colgado de los rascacielos. Será por

eso, que en los altares católicos se derrama

con profusión barroca y los antiguos incas

representaban a la divinidad en un disco del amarillo

metal, pensaba a! pasar por la Librería Brentano,

en la Quinta Avenida.

El dinero produce la felicidad automática,

el amor automático y también los "automáticos"

donde voy a comer. Pero tengo los parques. Soy dueño

de todos los parques de Nueva York, cosa tan absurda

como decir: soy dueño de todas las montañas

de la tierra. Sin embargo, puedo sentarme a oír

los surtidores que siempre repiten lo que uno piensa,

o al lado de las estatuas de bronce de los proceres

recorrer con la mirada las aristas más puras

de los rascacielos. Pero en el verano resulta a veces

imposible conseguir un asiento; humanidades aburridas,

casi todas de viejas con perros, llenan las bancas.

Empecé a saber lo que significaba la palabra

"crowded", que tanto oía pronunciar.

Los parques yo no tienen poesía, cuando la

gente se disputa los asientos y todos leen el periódico.

Nadie sueña en esta ciudad; debe ser el instinto

de conservación. |

|

|

|

| Volvía a caminar

por las calles y a detenerme frente a las vitrinas

fascinado. Yo era un comprador en potencia, un comprador

platónico, cuando pensé en la lámpara

de Aladino. ¿Por qué no encontrar esta

lámpara patinada entre los viejos bronces amontonados,

en alguna tienda oriental de la Quinta Avenida? El

que la tuviera, debería ser un viejo avaro

de mirar despiadado que vendería aquel tesoro

por miserables centavos. Pero si la lámpara

es todopoderosa no valdría la pena, me volvería

tan desgraciado como aquel rey Midas que no podía

evitar que todo lo que tocaba se le convirtiera en

oro. Ojala la lámpara esté un poco descompuesta

y el genio a veces no funcione, y me diga:

—I am sorry.

Pero esto no está a mi alcance,

porque de lo contrario no resistiría la tentación

de mandarlo a estrangular a mi antigua casera de Riverside,

y a todos los dueños de galerías de

arte. Pero en cambio, haría una fiesta en Harlem,

daría limosnas fantásticas a aquellas

iglesias de Getsemaní y el Calvario, y hasta

me convertiría en un Mesías, porque

mis amigos negros identificarían el milagro

con la divinidad.

Pero volviendo a la realidad, siempre sin dejar la

lámpara, me limitaré a lo que guardan

para mí las vitrinas. A pesar del poder de

mi lámpara, no quiero tantas cosas, me abrumarían;

le pediré al genio, que posiblemente sea algún

negro de Harlem con poderes mágicos, que me

traiga el ¡cono de Santa Olga que se encuentra

en un lugar de Madison Ave., no recuerdo el número,

pero los genios todo lo saben. Le pediré también

la pipa de $ 17.89 de la calle 47, que esperaba comprar

cuando llegara mi pequeño "triunfo burgués";

un brazalete persa para enviar de regalo a Costa Rica

y además unos dibujos coloreados de Pascin

que había visto en la Wehle Gallery. Después,

cogería la lámpara y la vendería

por unos centavos en alguna tienda oscura que nunca

podría volver a encontrar, paraser lógico

y reverente con el destino. |

|

|

No

duraba mucho tiempo mi embobamiento frente a las vitrinas;

había que continuar en busca de alojamiento;

no quería dormir en aquellos hoteles de Greenwich

Village, donde cobran $0.50 por noche y parecían

palacios sucios habitados por mendigos; tampoco quería

dormir en los parques como mi amigo Bolinger, a quien

conocí en Washington Square. Poseía

un reloj, un vestido impecable y como experimenté

luego habitándolos, tenía por hoteles

predilectos: el parque de la Biblioteca Nacional,

el de Washington Square, el Central Park y las estaciones

de Greyhound cuando llovía o hacía frío.

Tomé un breve descanso y por

primera vez entré a comer decidido a no sumar

ni multiplicar. El atardecer, invadiendo los interiores,

atemperaba el tono de las voces y el destello de los

cubiertos repetía algo confuso, pero íntimo,

del hogar lejano. La vida en Nueva York era para mí,

que no había penetrado el calor humano y entrañable

de la ciudad, un poco abstracta; como la pintura del

Museo de "Non Objetive Art", cuando los

pintores y críticos la explican y la anuncian

como el "arte del mañana", con un

calor que contrasta con la helada pasión de

su geometría. |

Anterior

- Siguiente - Volver

a la principal - Índice

|

|

|